This text exists at the moment only in German language. A translation is in progress.

Die 60er Jahre! Sie stellen die legendären 20er, in welchen die Moderne sich als Demokratisierung und Rationalisierung der Massengesellschaft entfaltet hatte, inzwischen in den Schatten. Beide Aufbruchsperioden waren am Fortschritt orientiert. Die Welt erschien erklärbar und machbar. »Bewegung«, »Veränderung« und »massenhaft« waren Leitbegriffe. Neues Wohnen, neues Sehen und schließlich der neue Mensch, unendlich lern- und veränderungsfähig. Utopische Vorstellungen von einer gerechten Gesellschaft: sie schienen realisierbar. Alles Handeln sollte jederzeit begründet werden müssen, in den 60ern. Diskussion! Aufhebung der Privatheit! Politisierung! Öffentlichkeit! Demonstration! Internationale Solidarität! Vorwärts! Der kämpferische, an den technischen und sozialen Fortschritt gebundene Begriff »Avantgarde« war sinnerfüllt. Vorwärts zur Entdeckung und Erfindung! Auch die Kunst, traditionell dem Alltag enthoben und Trösterin der Gebildeten in schlimmen Zeiten, sollte ins Leben eingreifen, bewegen, verändern. Nicht nur politisch greifen die 60er Jahre auf Theorien und Ideen der Vorkriegszeit zurück. Auch die Vorstellungen des Konstruktivismus und des Bauhauses gewinnen (vermittels der neugegründeten Ulmer Hochschule für Gestaltung) wieder Einfluss. Fast gleichzeitig fegt der frische Wind aus Amerika durch die saturierte Republik. Aus den USA kommen nicht nur die phantasievoll respektlosen Demonstrationsformen, sondern: Pop Art. Ihre weltzugewandte Direktheit war lebendig, kraftvoll und selbstbewusst. »Pop Art schaut hinaus in die Welt«, sagte Roy Lichtenstein, und »Pop Art ist eine industrielle Kunst«. Ihre positive Haltung gegenüber der Konsumwelt verband sich leicht mit der Verherrlichung des Massenkonsums aus den 20er und 30er Jahren. FR vom 5.4.1967: »Wie am Mittwoch in Saigon bekannt wurde, benutzen die Amerikaner gewaltige Supergebläse, die auf die Tunneleingänge aufgesetzt werden und mit denen bis zu 500 Grad heiße Luft in die Unterschlüpfe geblasen wird.« So vielfältig die Kunstäußerungen der 60er Jahre waren, unter dem Aspekt der »Hinwendung zur Wirklichkeit« lassen sie sich zu einem historischen Typus zusammennehmen: 1968, im Katalog zur 4. documenta, hat Günther Gercken vier Merkmale zusammengestellt: die Serienherstellung mit ihrer Beziehung zur Konsumgesellschaft und Massenproduktion, den Objektcharakter mit seiner Beziehung zur Technik und Wissenschaft, den Vorrang des Materials gegenüber der Bearbeitung und die Gestaltung der Umgebung mit ihrer Beziehung zur Architektur.

Nach diesen Kriterien wäre das Werk zweier Frankfurter Künstler typisch für jene Zeit: Peter Roehr (1944- 1968) und Charlotte Posenenske (1930–1985). FR vom 11.5.1967: Professor Horkheimer sagte im Amerika Haus, »vor Entscheidungen oder gar politischen Aktionen müssten erst noch viele Fragen diskutiert werden. Die meisten Anwesenden meinten dagegen, dass wahrscheinlich – noch bevor er mit Diskutieren fertig – das vietnamesische Volk ausgerottet sei.« Serialität. Rotchinesen?

Auf einer gemeinsamen Fahrt durch die holländischen Polder filmten Posenenske und Roehr aus dem fahrenden Auto die Vertikalen der Telegraphenmasten vor der endlosen Horizontalen der flachen Landschaft. »Monotonie ist schön«, stellten sie fest.

In seinen nachgelassenen Notizen berichtet Roehr, er sei angesichts mehrerer Reihen gleicher Plakate, die er 1963 in Mailand an einem Bauzaun sah, »sehr verblüfft gewesen«. Wohl keiner sonst hat das Prinzip der Serie als Reihung unterschiedslos gleicher Elemente zum einzigen Thema seiner Arbeit gemacht. Warhol hatte in seinen Serien die gleichen Elemente gegeneinander abgewandelt.

Das Revolutionäre der Serialität, das Zunichtewerden der Komposition, des ordnungstiftenden, schöpferischen Aktes, erkannte auch Posenenske. Aber sie arbeitete nicht ausschließlich mit Reihungen wie Roehr. Sie betrachtete Serialität vor allem als endlose Reproduzierbarkeit ihrer Objekte. »Fließbandmethoden also auch in den Künsten«, schrieb Peter Iden im Februar 1965 anlässlich einer Ausstellung seriell hergestellter Kunst bei Dorothea Loehr.

Ist »Komposition« eine Schöpfung nach kunstinternen Gleichgewichtsregeln, deren Bezug zur Ordnung der Welt nicht ohne weiteres einsichtig ist, so spiegelt Serialität als künstlerisches Ordnungsprinzip das kunstexterne Faktum der industriellen Massenproduktion wider, sogar in selbstreferentiellen Objekten. die – wie Duchamps Urinoir – ihre Welthaltigkeit nicht verlieren. Bei Roehr, der identische Illustriertenfotos oder gleiche Kaufhausartikel zu Reihen montierte, ist die von Gercken konstatierte »Hinwendung zur Wirklichkeit« unmittelbar deutlich. Er arbeitet mit ready-mades und steht in der Tradition des Nouveau Realisme (vgl. Arman). Roehr geht von der augenfälligen Gleichheit der Industrieprodukte aus, Posenenske interessiert sich mehr für deren Produktion. Wie die Amerikaner seit Tony Smith ließ sie ihre Produkte fabrikmäßig herstellen. Lucy Lippard sagt (1968), bei den amerikanischen Künstlern sei diese Entscheidung eher als praktische denn als ästhetische Lösung zu werten. Nicht so bei Posenenske, für welche die Anbindung der Kunst an die gesellschaftliche Produkt von konzeptuelle Bedeutung hat. Roehr, der die künstlerischen Entscheidungen auf die Auswahl des Materials und die Festlegung der Anzahl von Elementen reduziert, macht die Montage zu einem standardisierten Vorgang. In dieser Reduktion spiegelt sich das Repetitive der Fabrikarbeit. Wollte Warhol Kunst zu einem Kaufhausartikel machen, so war Posenenske vorbehaltlos für Standardisierung, Normierung und Typisierung, jene kostenminimierenden Maßnahmen, welche die Rationalisierungsbewegung der 20er Jahre in Industrie, Design und Architektur schließlich durchsetzte. Sie wusste sich darin in der Tradition des Bauhauses. Dessen anti-elitäre und rationalistische Befürwortung von Massenproduktion und Massenkonsum wird - als Haltung auch der 60er Jahre - durch ein Statement von Warhol bestätigt: »Du siehst Coca-Cola im Fernsehen und kannst sicher sein, dass der Präsident sein Cola trinkt, dass Liz Taylor Cola trinkt- und du selbst kannst auch ein Cola trinken' Coca-Cola ist und bleibt Coca Cola, und für kein Geld der Welt kannst du irgendwo ein Cola herkriegen, das besser wäre als das, was der Penner an der nächsten Ecke trinkt.«

Barbara Rose schrieb 1969 zur Minimal Art: »Indeed, one might go so far to interpret the current widespread use of standard units, ›self-sufficient‹ non-relational forms and non-hierarchical arrangements of equal members as a metaphor for relationships in an ideally leveled, non-stratified democratic society.« Tatsächlich, soweit könnte man gehen. Damals verkauften Paul Maenz und Peter Roehr in »Pudding Explosion«, ihrem Underground-Laden im Frankfurter Holzgraben, auch Mao-Bibeln. Charlotte Posenenske trug Mao-Look. Die bewusste Massenhaftigkeit der Rotchinesen wurde gegenüber dem westlichen Pseudo-Individualismus als wahr empfunden. Thomas Bayrle ließ in ironischer Anlehnung an die Menschenmuster der Revolutionsfeste seriell angeordnete Miniaturchinesen (elektrisch) in das lächelnde Gesicht des Großen Vorsitzenden Mao umkippen und vice versa . Serialität in der Kunst war durchaus nicht kritisch gegen die Serialität des Menschen gesetzt. Noch, noch ging es darum, »to approach the contemporary world with a positive rather than a negative attitude« (Lucy Lippard, 1966). Doch die Künstler waren nicht mehr willens. in einer gesellschaftlichen Randstellung als entfaltete Subjekte zu posieren, und begannen den merkwürdigen Status der Außerordentlichkeit, die man von ihnen erwartete, zur gesellschaftlichen Normalität in Beziehung zu setzen. Serialität stand positiv für Gleichheit, Massenhaftigkeit und Wiederholung. Dass das Leben eines jeden Menschen aus Wiederholungen von Grundsituationen besteht, ist eine allgemeine Wahrheit, ihre Überbetonung entsprach dem Anti-Subjektivismus der Zeit. Niele Toroni. der sich seit den 60er Jahren darauf beschränkt, seine Pinselabdrücke in gleichbleibendem Abstand nebeneinanderzusetzen, antwortete auf die Frage einer Studentin, ob das nicht langweilig sei: »So ist das Leben.« Dramatisierungen gehörten zum bürgerlichen Kult um eine Individualität, deren Scheinhaftigkeit erkannt war. Für das bewusst Scheinhafte oder auch für dessen Unausweichlichkeit hatte man damals keinen Sinn.

Objektcharakter und Pseudo

»Die Gegenstände sollen den objektiven Charakter von Industrieprodukten haben« (Posenenske). Der schon 1918 von dem sowjetischen Kunstkritiker Ptmin formulierte Paradigmenwechsel, demzufolge der Künstler nicht mehr Empfindungen und Ideen veranschaulichen, sondern nach dem Vorbild des Arbeiters »Dinge« herstellen sollte, hat über den »roten« Konstruktivismus die (westdeutsche) Kunst der 60er Jahre beeinflusst: Kunst sollte sich mit der Technik verbinden, der »Künstler-Ingenieur« werde nicht mehr ein parasitäres, sondern ein notwendiges Mitglied der Arbeitsgesellschaft sein, denn er forsche und stelle nützliche Dinge her, die immer weniger Zeichencharakter haben. In letzter Konsequenz sollten Gebrauchsgegenstände entstehen. Lucy Lippard schrieb 1968 anlässlich einer der ersten Ausstellungen von Minimal Art in Europa im Haags Gemeentemuseum: »Like many artists in America and in Europe, the sculptors in this exhibition admire the technological advances of the commercial and engineering world. They find in modern industrial techniques an admirable disassociation from sentimentality, from the pretty, the petty, the decadent ›sensitivity‹ and ›good taste‹ of much informal abstraction.« Und Roehr: »Die wesentlichen Leistungen unserer Epoche sind technischer Art.« Als »Hinwendung zur Wirklichkeit« und zur Objektivität ist auch Posenenskes entschiedene Verwendung der Geometrie zu sehen, die im Unterschied zu den hermetischen Gesten des Informel, des Action Painting und des Abstract Expressionism Kunst und Alltagswelt anschaulich und verständlich verklammert. Der »Objektivismus« der 60er Jahre, wie ihn Roehr und Posenenske repräsentieren, richtet sich nicht nur gegen den Unikatcharakter des Kunstwerks, sondern gegen die traditionelle Rolle des Künstlers als Schöpfer individueller Ordnungen. FR vom 2.8.1967: Präsident Johnson sagte, »die USA sind reich genug, um den Krieg fortzuführen«. Die Künstlermonade, die fern von der Welt an eigensinnigen Systemen tüftelte, wirkte lächerlich. Faszinierend war Andy Warhol, der in der »factory« im Trubel von Manhattan seine Produkte massenweise herstellen ließ, ohne sich viel darum zu kümmern, ob sie nun Kunst seien oder nicht. Charlotte Posenenske war seit ihrer Theaterarbeit davon über zeugt, dass die zurechenbare Einzelleistung eine ideologische Kategorie sei, die der Wirklichkeit, wo sie am fortgeschrittensten entwickelt ist, nicht entspricht. Zunehmend war sie an den Produkten kooperativer, in großem Stil gesellschaftlicher Arbeit interessiert, d.h. an Werken, in welchen – im Unterschied zu denen eines Künstlers – die anonyme Leistung der vielen zum Ausdruck kommt, Werke, die allein schon durch ihre Größe sinnlich wahrnehmbar machen, dass sie das Tätigkeitsvermögen eines einzelnen übersteigen: Autobahnen, Fabrikationsanlagen, Hochhäuser, Bahnhöfe, Werften, Häfen, Bergwerke, Airports. Sie steuerte gern Lastwagen, besuchte die Hannoversche Industriemesse und fotografierte raumgreifende technische Anlagen. Ihr Anti-Subjektivismus drückte sich nicht wie bei Roehr in »ready-made« und »non-composing« aus. Bei Roehr erfüllte die Montage durchaus das im Wissenschaftsbetrieb übliche Objektivitätskriterium der technischen Reproduzierbarkeit: jeder andere als er hätte nach telefonischer Angabe von Art und Anzahl der zu montierenden Elemente und der Montageregel einen »Roehr« herstellen können. Der objektive Charakter seiner Montagen ist darin zu sehen, dass er industrielle Massenprodukte (1) unverändert (2), in standardisiertem (3), d.h. prinzipiell von jedermann überall und zu jederzeit anwendbarem Verfahren ohne komponierenden Eingriff (4) montiert. »Ich verwende präfabrizierte Elemente, um meine Beteiligung am Herstellungsprozess zu verringern«, notierte Roehr im Mai 1967.

Posenenske wählte einen anderen Weg, sich ihrer Autorenschaft weitmöglich zu entledigen: sie vergab die Herstellung und die Fertigstellung ihrer Produkte an andere, einerseits an die Fabrik, andererseits an Partizipanten, und suchte sich so in einen kooperativen Produktionsprozess einzugliedern. Sie signierte nicht und beließ die Spuren der Handhabung durch andere bei Transport und Aufbau der Objekte als Zeichen, die die Welt an der Kunst hinterlässt. Sie verwendete zunächst Industriefarben ungemischt , d. h. ohne Eingriff (vgl. programmatisch EI Lissitzky: »ungebrochene Farbe«), und beschied sich schließlich mit der Farbe des Materials. Man sieht, dass diese fast bis zur Anonymität gehenden Versuche zur Objektivierung eng mit Serialität verknüpft sind. Dem einzelnen und seiner Intuition wird wenig zugetraut. Erfahrung, Wissen und Können des Individuums erscheinen gegen das in Technik und Wissenschaft akkumulierte gesellschaftliche Wissen als verschwindend gering. Künstler müssten versuchen, an diesem Wissen teilzuhaben und es zu nutzen: »Der Künstler der Zukunft müsste mit einem Team von Spezialisten in einem Entwicklungslaboratorium arbeiten«, schrieb Posenenske 1968. FR vom 9.9.1967: »Nach Angaben des Ministeriums laufen bereits Arbeiten, um mit Hilfe der Pflanzenvernichtungsmittel einen 547 Meter breiten und 24,1 Kilometer langen Streifen unterhalb der entmilitarisierten Zone zwischen Nord-und Südvietnam radikal zu ›Säubern‹.«

Etiketten und Pappe. Vorrang des Materials

Bei Roehr bleibt das Material – das industrielle ready-made – unangetastet und bringt dadurch den Alltag pur in die Kunst. Erst bei den Vierkantrohren, ihrer komplexesten Arbeit, lässt Posenenske das Material unbehandelt wirken: Stahlblech und Wellpappe sind programmatisch Allerweltsmaterialien. Wie bei Roehr wird dabei hervorgehoben, dass das Material der Kunst aus der Welt kommt, dass es welthaltig ist. Der Hinweis auf die sogenannte Arbeitswelt, in welche Posenenske die Kunstproduktion zu integrieren wünschte, ist unübersehbar. Adorno hat, ich weiß nicht in welchem Zusammenhang, einmal davon gesprochen, »was das Material von sich aus will«. Dazu mag auch die Unbeständigkeit des Materials gehören. Hans Haake und auch Maurizio Nannucci verwendeten Wasser als Material, andere arbeiteten mit Rauch. Posenenske nahm Pappe und deutele damit an, dass ihre Werke keinesfalls mit Hilfe des Materials überdauern sollten. Mit dem Gebot des »non-composing« wird die Gewalt über Dinge, die Gewalt des künstlerischen Machens zum Thema. So gesehen ist die serielle Anordnung von Präfabrikaten ein Lassen der Dinge, wie sie sind. Behutsamer kann man mit ihnen kaum umgehen: sie werden nicht verformt, zusammengeschweißt oder auseinandergerissen oder was immer sonst an Manipulation ein Künstler für notwendig hält. Das Material wird von Roehr nicht angetastet, es wird respektiert. Der Gedanke liegt nahe, dass die gegen die Sachen geübte Behutsamkeit umso mehr den verletzlicheren Menschen zu gelten hätte. FR vom 22.6.1967: »Der tragbare Personendetektor E-63, von den GIs schon mit dem Spitznamen ›Menschenschnüffler‹ bedacht, registriert die Körperausdünstung von Vietcong-Soldaten.« Die Echtheit des Materials, die schon Adolf Loos zu Anfang des Jahrhunderts gegen die Fassaden-Dekorateure gefordert hatte. war auch in den 60er Jahren programmatisch: alles Scheinhafte galt als ideologisch oder lügnerisch. Niemanden interessierte es, ein Material für ein anderes auszugeben wie in den Gipsdekorationen des Barock, des Rokoko oder der Postmoderne.

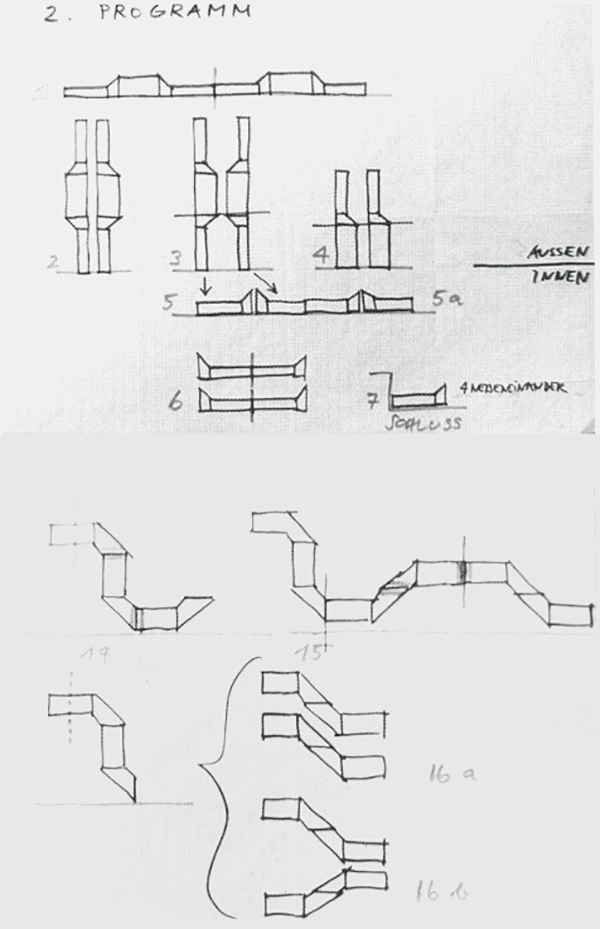

Charlotte Posenenske. Vierkantrohre Sene D. 1967 Installationskonzepte

Dorthin, wo die Menschen sind

Gestaltung der Umgebung mit ihrer Beziehung zur Architektur, Umgebung im weiteren, Architektur im engeren Sinne spielt für das Werk von Roehr keine Rolle. Für Posenenske handelt es sich um einen zentralen Aspekt. Man kann ihre ganze Entwicklung unter der Perspektive sehen, wie eine Künstlerin nachvollziehbar und begründet von der Fläche in den Raum gelangt. Die Gründe für Posenenskes Abkehr von der Malerei mögen denen von Donald Judd sehr ähnlich gewesen sein: »Ich versuche, den räumlichen Illusionismus loszuwerden«, schrieb er. Posenenske wusste sich in der Tradition des russischen Konstruktivismus, der mit der Hinwendung zur Architektur endlich in den wirklichen Raum vorzudringen suchte, in welchem die Menschen sind. »Der Drang zur Architektur war charakteristisch für den neuen Künstler«, hatte EI Lissitzky 1922 geschrieben. War Fontana, dessen »Ambienti« (1949) als Vorform des Environments gellen, mit einem Schnitt durch die Leinwand – destruktiv – in den realen Raum vorgestoßen, so fand Posenenske (1966) eine konstruktive Form: sie faltete ein an die Leinwand erinnerndes, rechteckiges Blech durch einen einzigen diagonalen Kniff. Sie stellte ihre Arbeit damit in die Tradition des Reliefs. Die Monumentalität installierter »Vierkantrohre« wirkt trotz der architektonischen Abmessungen nicht aggressiv: denn es handelte sich um »nichts als ummantelte Leere, geformte Luft« (Werner Esser), dazu war der »Mantel« aus Pappe. »Oft sind die Elemente oder ihre Kombinationen sehr groß. um die räumliche Umwelt umso gründlicher zu verändern. Sie nähern sich architektonischen Dimensionen«, schrieb Posenenske. Sie ging darum aus der Galerie auf die Straße und stellte damit ihre Kunst in einen allgemeineren Kontext, wie das auch andere Künstler taten. Ernst Kallei sprach 1924 über EI Lissitzkys »Proun«, jene »Umsteigestation aus der Malerei in die Architektur«, von der »Sehnsucht nach Gegenständen, die mitorganisierende Teile des realen Lebens werden sollten«. Posenenske war mit den zeitgenössischen Strömungen in der Architektur vertraut. Die Parallelen zur High-Tech-Architektur. vertreten etwa durch Richard Rogers, den Erbauer des Pariser Centre Pompidou, sind offensichtlich: Rogers, in den 60er Jahren Student an der Architectual Association in London, sieht seine Architektur weniger als Kunst denn als Bestandteil der Hochtechnologie, befürwortet Serienproduktion (Vor-Ort-Montage), Variabilität, Wahrhaftigkeit der Konstruktion und Unabgeschlossenheit des Baukörpers. Das Vorübergehende von Posenenskes »Bauten« ist an der Kunst der 60er Jahre ein Aspekt, dessen Komplexität durch Christos Verhüllungen ganz bewusst geworden ist. Der von Posenenske in Zusammenhang mit Architektur verwendete Ausdruck »Veränderung« legt es nahe, ihr eigentümliches Partizipationsmodell zu erwähnen, sicherlich ebenfalls ein – wenn auch nicht allgemein zutreffendes – Merkmal, das die Hinwendung der Kunst zur Welt in den 60er Jahren charakterisiert (vgl. etwa das Werk von Franz Erhard Walther). »Veränderbarkeit« war in den als stagnierend empfundenen gesellschaftlichen Verhältnissen der 60er Jahre ein zentraler Begriff:. Richard Rogers propagiert über die schon vom Bauhaus formulierte Idee der variablen Nutzung von Räumen hinaus eine »indeterminierte Architektur«. die »Spätere Veränderungen zulässt«. Hans Haake wollte 1965 »etwas Undeterminiertes machen, das immer anders aussieht … etwas machen, das der Betrachter in die Hand nimmt, mit dem er spielt und ihm so ›Leben‹ verleiht«. Wenige Jahre später überantwortet Posenenske dem Publikum bzw. dem Käufer einen Teil ihrer kreativen Kompetenz: ihr Konzept sieht vor, dass andere die Elemente der Vierkantrohre nach eigenen Kriterien zusammenbauen. Posenenske gibt die Komposition ab. Roehr macht sie durch Serialität zunichte. Die architekturmäßigen Hohlkörper, die immer wieder anders kombiniert werden sollen, mögen als Teil der veränderbaren Welt gedeutet werden, die unser Zuhause sein könnte. Sie können von Menschen bewegt und zusammengefügt werden und immer wieder anders. Der Gedanke der Variabilität aus den 20er Jahren wird in den 60er Jahren zum großen Thema. Hans Gugelot von der HFG Ulm entwirft nach dem Baukastensystem variable und individuell kombinierbare Produkte. Rogers wie Haake richten sich gegen Endgültigkeit, Vollständigkeit und Vollendung. Die Möglichkeit permanenter Veränderung (vgl. Trotzki: »Permanente Revolution«) war eine Vorstellung jener Zeit, die auch für Posenenske sehr wichtig war. Der spielerische, nie abgeschlossene Umgang mit vorgefundenen Standardelementen. welche die industriell produzierte Welt uns bietet: eine Metapher, die Beschränkung und Freiheit fasst. Wir können kaum anderes tun, als Vorgefundenes immer wieder anders zusammenzusetzen. Das scheint wenig. Aber keine Phantasie hat je mehr vermocht.

Charlotte Posenenske. Vierkantrohre Serie DW, Einladungskarte der Galerie Konrad Fischer, Düsseldorf, 1967

Eröffnung der 4. documenta 1968 und Schluss damit

Die studentische Revolte hatte auch für den Kulturbetrieb Folgen. Die Eröffnung der 4. documenta am 27. Juni 1968 verlief turbulent. Ein Go-in fand statt. Flugblätter wurden verteilt und Stinkbomben geworfen. Auch Charlotte Posenenske beteiligte sich an diesen Aktionen. Schon am 13. Mai hatte die FAZ unter dem Titel »Im Hintergrund der documenta« von einer Krise gesprochen. Die »progressiven deutschen Kunsthändler«. welche die neue amerikanische Kunst (Pop, Op, Minimal) vertraten, warfen dem Kölner Galeristen Hein Stünke Geschäftsschädigung vor, weil er als offizieller documenta-Rat Künstler seiner eigenen Galerie vorgeschlagen habe. Das Gerangel der Händler und Verfilzungen von Amt und Geschäft galten den linken Studenten als letzte Beweise für den kapitalistischen Charakter des Kulturbetriebs.

Auch die anspruchsvolle Kunst schien Bestandteil der Kulturindustrie zu sein, die Adorno und Horkheimer kritisiert hatten. Eine Wahrheit, die heute niemanden mehr aufregt, wurde damals ganz begriffen: dass Kunst nicht produziert wurde und dann auf den Markt geriet, sondern dass sie von vornherein für den Markt hergestellt wurde: dass sie nicht von Händlern als Ware missbraucht, sondern vom Künstler als Ware für den Verkauf produziert wurde. Sie war eine Ware wie jede andere. Der Kulturbetrieb wurde als Subsystem »des Systems« erkannt, wie die kapitalistische Produktionsweise mitsamt ihrer ideologieproduzierenden »Apparate« abkürzend genannt wurde. Zum theoretischen Hintergrund der Kulturrevolution gehört der damals 30 Jahre alte Aufsatz von Herbert Marcuse: »Über den affirmativen Charakter der Kultur«. Die zentrale und als programmatisch verstandene Aussage lautet: »Die Schönheit der Kunst ist – anders als die Wahrheit der Theorie – verträglich mit der schlechten Gegenwart: in ihr kann sie Glück gewähren. Die wahre Theorie erkennt das Elend und die Glücklosigkeit des Bestehenden. Auch wo sie den Weg zur Veränderung zeigt, spendet sie keinen mit der Gegenwart versöhnenden Trost.« Wer nicht dem Trost die Wahrheit der Theorie vorzog, stand auf der Seite der Herrschenden. In einem der vielen auf der 4. documenta verteilten Flugblätter heißt es: »Documenta-Besucher: Denken Sie, wenn Sie vor den Werken dieser Ausstellung stehen, intensiv daran, dass im selben Moment Menschen gemordet. Kinder verbrannt, Frauen geschändet werden. Dann wird Ihnen der Wahnsinn und das Unmenschliche einer solchen Ausstellung deutlich.«

Es war die Zeit des Vietnamkrieges. Künstler, die begriffen, dass sie als Produzenten einer Ware unweigerlich zum »System« gehörten, das die Menschheit offensichtlich ins Unglück stürzte, suchten nach Wegen, mit der Zwangsintegration ihrer Arbeit fertig zu werden. Sie begannen mit Materialien zu arbeiten, die eine Vermarktung ihrer Produkte wenigstens erschwerten: Wasser, Rauch, Wind, Pappdeckel, Kadaver. Sie mieden die Galerien (Land Art). FR vom 15.7.1967: »Die Ausweitung und Verschärfung des Vietnamkrieges hat in den vergangenen zwei Jahren in den Vereinigten Staaten rund eine Million neuer Arbeitsplätze geschaffen.« Die ironische Lösung Immendorfs war ein Bild mit der Aufforderung: »Hört auf zu malen!«, eine Haltung, die El Lissitzky 1922 verspottet hatte, als er von den Dichtern schrieb, »die in Versen vorgeschlagen, keine Verse mehr zu schreiben«. Marx' Theorie ließ mit der kategorialen Unterscheidung von »Arbeitsprozess« und »Verwertungsprozess« den Künstlern wenigstens die Möglichkeit, die Technik zu lieben.

Man konnte dieselbe Technik sich auch in nichtkapitalistischer Anwendung vorstellen. Das Hineinreichen ökonomischen Kalküls bis in die Grundlagenforschung wurde erst später zum Thema.

Roehr spricht im Dezember 1967 davon. »mit der Kunst Schluss zu machen« (FR vom 13.12.1967). Posenenske hört 1968 mit der Kunst auf. Bereits 1967, ein Jahr vor jener 4. documenta, die den Protest zum Schäumen brachte, gab es in Frankfurt ein Projekt, das mit einem Verzicht endete. Dorothea Loehr war aufgefordert, im Foyer des Hessischen Rundfunks eine Ausstellung mit Künstlern ihrer Wahl zu veranstalten. Die Frankfurter Galeristin entschied sich für Peter Roehr, Wolfgang Schmidt und Charlotte Posenenske. Die drei Künstler wollten keine konventionelle Ausstellung machen. Sie trafen sich bei Schmidt in Dreieichenhain und diskutierten über ein gemeinsames Projekt. Als vierten Punkt notierte Posenenske (Nachlass): »4. R/S/P benutzen die Gelegenheit, auf viele Menschen zu wirken, um ihrer politischen Meinung Ausdruck zu geben. Sie machen eine Ausstellung über Vietnam, Notstandsgesetze, Griechenland, Südafrika usw. usw. Das Ergebnis des Gesprächs war der Entschluss, die Ausstellung nicht zu machen.«

Posenenske glaubte nicht, dass man mit Kunst politisch wirken könne. Es blieb bei einer »Hinwendung zur Wirklichkeit«, die Gercken als Merkmal des Typus festgestellt hat.