1. Infrastruktur

Die viele Kilometer langen, kunstvollen Aquaedukte des antiken Rom waren von den einfallenden Barbaren zerstört worden. Im Mittelalter ließ man die „Teufelsbrücken“ verfallen, da man ihren Zweck nicht mehr verstand, und benutzte die Steine zum Häuserbau. Die „große Kloake“ der Millionenstadt Rom war einst das Glanzstück einer effizienten Abwasserwirtschaft gewesen. Sie war so groß, dass Kaiser Tiberius sie zu Schiff besichtigte. Noch vor den Engländern haben die alten Griechen das Wasserklosett erfunden. Auf langen Marmorbänken saßen die männlichen Bürger Athens nebeneinander und machten in Ruhe ihre großen und kleinen Geschäfte (business). Daher die Redensart. Ein Wasserschwall in einer Rinne spülte die Exkremente hinweg. Die Idee der Wasserspülung allerdings ist mythischen Ursprungs. Zu den Aufgaben des Herkules hatte bekanntlich gehört, den Stall des Königs Augias auszumisten. Der Heros leitete kurzerhand einen nahe gelegenen Fluss um, der den Mist hinwegschwemmte. Anders im vorbürgerlichen Paris, das Louis-Sébastien Mercier 1781 in seinem berühmten Tableau de Paris en detail beschrieben hat: Öffentliche Toiletten? „Sie fehlen in der Stadt. Früher waren der Tuileriengarten und der Palast unserer Könige ein allgemeiner Treffpunkt. All die Scheißer reihten sich hinter einer Taxushecke auf und erleichterten sich dort.“ In seiner Italienischen Reise erzählt Goethe von seiner Unterkunft am Gardasee: „Als ich den Hausknecht nach einer gewissen Gelegenheit fragte, deutete er in den Hof hinunter: „Qui abasso puo servirsi! Ich fragte: Dove? – Da per tutto, dove vuol!, antwortete er freundlich.“ Überall also! Johann Caspar Goethe, der Vater des Dichters, hatte schon im Jahre 1740 eine Bildungsreise durch Italien gemacht, von der er in italienischer Sprache berichtet hat. So sehr der Frankfurter Großbürger sich für die Klassik begeisterte, das italienische Alltagsleben befremdete ihn doch sehr. „Obwohl dieser Palast ein königliches und höchst prächtiges Gebäude ist, scheuen sich doch weder große noch kleine Venezianer, bei allem pflicht-schuldigen Respekt überall hinzupissen. Selbst im Haupteingang auf der dem Kanal zugewandten Seite schämt man sich nicht, die Hosen herunterzulassen, auch wenn der Doge gerade den Palast durch die Wasserpforte betreten will.“ In Venedig wurden die Stöckelschuhe (Zoccholi) erfunden, die es den Damen ermöglichten, sich durch den mit Fäkalien vermischten Straßendreck zu bewegen. In Paris machten junge Männer mit kräftigen Waden ein paar Sous, indem sie die Damen durch den Straßenschmutz trugen, in das sich das Blut der geschlachteten Tiere aus den Metzgereien mischte.

Im November 2009 blieben in Sao Paulo die Aufzüge und U-Bahnen stecken, das Licht fiel aus und die Eisschränke begannen zu stinken. Der Gau machte vielen klar, wie sehr das zivilisierte Leben von fundamentalen Voraussetzungen abhängt: besonders von Strom, Wasser, Gas und Kanalisation.

Louis-Sébastien Mercier beschreibt die Abtritte des vorrevolutionären Paris in seinem „Tableau de Paris“, das Goethe so sehr beeindruckte, dass er es übersetzen ließ.

Er spricht von einem „Amphitheater von Latrinen“. „Die Fäkalien häufen sich säulenartig an, steigen bis zum Abtrittsitz hoch, das überlastete Rohr platzt; das Haus ist überflutet … Die Kinder ängstigen sich vor diesen verseuchten Löchern; sie glauben, dort sei der Weg zur Hölle.“

Erst im 19. Jahrhundert begriff man, dass die Choleraepidemien von den Brunnen ausgingen, deren Wasser von den dicht daneben angelegten Sickergruben vergiftet wurden. Mercier hat die erbärmlichen Lebensverhältnisse anschaulich beschrieben. „Diese Senkgruben sind oft so schlecht angelegt, dass ihr Inhalt sich in die benachbarten Brunnen ergießt. Die Bäcker, die sich für gewöhnlich des Brunnenwassers bedienen, verzichten deswegen nicht darauf; und das alltäglichste Nahrungsmittel wird unweigerlich durchtränkt mit diesen mefitischen und bösartigen Bestandteilen. Die Kloakenentleerer schütten auch, um sich die Mühe eines Transports vor die Stadt zu sparen, die Fäkalien im Morgengrauen in die Abflussgräben und Rinnsteine. Diese entsetzliche Brühe ergießt sich nun die Straßen entlang auf die Seine zu und verseucht die Ufer, wo die Wasserträger morgens mit ihren Eimern das Wasser schöpfen, das die unempfindlichen Pariser zu trinken genötigt sind.“ „Zwanzigtausend Wasserträger steigen von morgens bis abends mit zwei Eimern vom ersten bis zum siebten Stockwerk und manchmal noch höher; ist der Fluss trübe, trinkt man trübes Wasser. Man weiß nicht genau, was man da schluckt; aber man trinkt immerhin.“ Ein furchtbarer Kreislauf.

Man hat den falschen Helden Denkmäler gesetzt, meist Gewalttätern großen Stils, die mit gezücktem Säbel auf Bronzepferden erstarrt sind. Erinnert werden sollte eher an jene, deren Bürgersinn das allgemeine Wohl in der Praxis durchsetzte – meist gegen den Krämergeist der Kommunalverwaltungen.

Zu einer Zeit, als der Zusammenhang zwischen Trinkwasser, Hygiene und Epidemien auch in London, der damals modernsten Stadt der Welt, noch unbekannt war, setzte Joseph Bazalgette (1819–1891), ein tatkräftiger Tiefbauingenieur, den Bau des weit verzweigten Netzes von Abwasserkanälen durch. Man glaubte noch, die Cholera, die in einem Jahr 30.000 Menschen dahingerafft hatte, gehe vom Gestank (den Miasmen) über der Themse aus, die nichts weiter war als ein schwarzer, fischloser Abwasserkanal. Während des sogenannten „big stink“ im Sommer 1858 flohen die Abgeordneten aus dem House of Parliament und alle sonst, die nahe am Fluss lebten. Da endlich bewilligte das Parlament Bazalgettes teures Konzept. Ein toter Aal, der im angeblich sauberen Trinkwasser gefunden wurde, bewies, dass es immer noch mit Abwasserbestandteilen durchsetzt war. Bazalgette ließ Filter einbauen. Es waren nicht die Miasmen, sondern das verseuchte Trinkwasser, das die Epidemien ausgelöst hatte. Die Cholera verschwand aus London und kehrte nie wieder zurück.

Nach dem II. Weltkrieg wurde über die wohl fiktive Geschichte eines „jungen Iwan“ gelacht, der in einer Trümmerwand Wasser aus einem Hahn fließen sah und den Hahn abmontierte, um ihn seiner Mutter als Geschenk mitzubringen, die das Wasser noch immer unterm Joch in zwei Eimern vom entfernten Brunnen heim trug. Als der „junge Iwan“ den Hahn zuhause in die Wand steckte, floss kein Tropfen. Die Geschichte ist durchaus nicht lächerlich, sie ist poetisch. Denn der „junge Iwan“ hielt das aus der Wand fließende Wasser für ein Wunder. Und es ist in der Tat ein Wunder, dass misstrauische und eigennützige Menschen, die einander wo immer es möglich ist, zu übervorteilen suchen, in einer Stadt Wand an Wand wohnen – für jeden Bauern ein Horror – und sich eine Verwaltung geschaffen haben, die das Wasser und den Strom so verteilt, dass jeder davon genügend hat. Im alten China gab es das Amt eines Wasservogts, der die Wasserversorgung der terrassenförmig angelegten Felder regelte und überwachte. Es wird behauptet, dass aus der gemeinsamen Abhängigkeit vom Wasser und von dessen gerechter Verteilung von alters her ein Gemeinschaftsbewusstsein entstanden sei, das eine der Voraussetzungen für die Solidarität war, welche im Kommunismus zu den höchsten Werten zählt. Dagegen kennen wir im Westen die Redensart, dass einer dem anderen das Wasser abgräbt.

Am 28. Juli 2010 hat die UN-Vollversammlung das Recht auf sauberes Trinkwasser als ein Menschenrecht anerkannt.

„Leuchtgas“ hieß das aus Kohle gewonnene Stadtgas, das die bisherige Stadtbeleuchtung mittels Kerzen und Öllampen ablöste. In London wurde die Gasbeleuchtung 1814, in Frankfurt/M 1828 eingeführt. Erst die Stadtbeleuchtung, die die Verlegung von Gasrohren überhaupt motivierte, ermöglicht es, die unruhige Stadt nachts kontrollierbar zu machen. Zuvor musste man sich von Laternenträgern nach Hause geleiten lassen, die meist Spitzel der Polizei waren. “Laternenträger, alle mit einer Nummer versehen, streifen gegen zehn Uhr abends durch die Straßen…Die Stocklaterne ist für die spät Heimkehrenden Annehmlichkeit und Sicherheit in einem: der Laternenträger geleitet einen ins Haus bis ins Zimmer, und läge es selbst im siebten Stock.“ (Mercier 137) Gasbeleuchtung gab es auch im Theater und in vornehmen Häusern. Die über 70 m hohen Gasometer, die mit der Gasentnahme in ihrem Gerüst langsam zusammen sanken, gehörten zum großstädtischen Stadtbild. Die Stadtbeleuchtung funktioniert heute elektrisch. Die städtischen Gasleitungen führen jetzt ungiftiges Erdgas für die Heizung. Zentralheizung mit Gasfeuerung ist in der westlichen Großstadt heutzutage ein Standard.

Wasser, Kanalisation, Gas und Strom, diese Grundbedingungen modernen Stadtlebens sind in Europa zu Selbstverständlichkeiten geworden und Bestandteil einer Infrastruktur, zu der darüber hinaus auch die Müllabfuhr, die Straßenreinigung, der öffentliche Nahverkehr, die Post, das Telefon und das Internet gehören.

Anders in Afrika. Aus dem größten Slum Kenias berichtet eine Menschrechtsaktivistin im Journal von Amnesty International (08/09 2010): „Ein Problem ist das Trinkwasser, das nur an bestimmten Orten verkauft wird. Dafür müssen wir oft einen langen Weg zurücklegen. Wer kein Geld hat, kann sich natürlich auch kein Trinkwasser leisten. Es ist somit ein Privileg der Menschen mit Geld. Auch die Benutzung von sanitären Anlagen kostet eine Gebühr. Die Menschen, die kein Geld haben, benutzen Plastiktüten und werfen diese oft einfach auf die Straße.“ Bei uns liegen der Ausbau und die Aufrechterhaltung der Infrastruktur zum großen Teil in den Händen der kommunalen Stadtwerke. Anders in Jamaika: „Neben ihren kriminellen Aktivitäten, wie Drogenschmuggel, Mord und Vergewaltigung sorgen die Drogenbosse auch für Strom- und Wasserversorgung.“ (Amnesty Journal) Die Strom-, Wasser- und Gasversorgung sowie die Kanalisation sind so unverzichtbar, dass ihr Ausfall das städtische Leben zum Erliegen bringt. In Süditalien liegen die Trinkwasserversorgung und die Abfallbeseitigung oft in den Händen der Mafia. Teile der Grundversorgung – und Entsorgung haben die Kommunen wissentlich oder unwissentlich – via Privatisierung der Stadtwerke – an die Verbrechersyndikate veräußert, die in die privatisierten Betriebe ganz legal über Strohmänner einsteigen. In der sizilianischen Stadt Gela verhindert die Mafia die Wasserzufuhr aus dem Gebirge und zwingt die Bevölkerung, das Wasser aus der Meerentsalzungsanlage zu trinken, die ihr gehört. Zwar ist das Wasser entsalzt, enthält aber alle Chemikalien, die durch die nächtliche Verklappung der von Mestre durch Subunternehmer angelieferten Abfälle das Meer verseuchen. Selbst die alternative Energieversorgung wird von der Mafia betrieben.

2. Kaschieren der Infrastruktur

Nicht nur aus praktischen Gründen werden die Versorgungs- und Entsorgungsleitungen verdeckt angelegt – etwa um sie vor Witterungseinflüssen, unbefugtem Anzapfen oder – früher – vor dem Zugriff des Feindes zu schützen.(Anders etwa in Italien, wo zumindest die Stromleitungen außen liegen) Seit dem 19. Jahrhundert, das solch epochale Erfindungen wie die Dampfmaschine in gotischem Stil mit Maßwerk verbrämte, existiert die Vorstellung, technische Anlagen seien unschön. Denn das Schöne gilt traditionell als zweck – und nutzlos. Nutzlosigkeit ist diejenige Eigenschaft, an der man Kunst, die in der bürgerlichen Welt generell als „das Schöne“ definiert wird, sicher erkennen kann. Von der durch Zwecke bestimmten Alltagswelt war und ist Kunst durch Bilderrahmen und Sockel deutlich getrennt – sieht man hier einmal von den vielfältigen Grenzüberschreitungen moderner Künstler ab. Das angeblich Unschöne wurde und wird im Keller, auf dem Dachboden, hinter Mauern und Tapeten und unter dem Fußboden versteckt oder wenigstens übermalt. Eine Ausnahme bildeten die Siedlungen, die der legendäre Frankfurter Architekt und Stadtplaner Ernst May in den 20er Jahren in und um Frankfurt gebaut hat. Die Heizungsrohre, die Wasserleitungen und sogar die Toilettenabflussrohre lagen frei und waren nicht einmal weiß gestrichen, um sie zu kaschieren, sondern perlgrau, sodass sie auf der weißen Wand deutlich hervortraten. Man war stolz auf die technischen Anlagen. Warum also – von dieser Ausnahme abgesehen – diese Kaschierungen? Technische Anlagen erinnern an Arbeit und damit an Abhängigkeit von anderen. In H.G. Wells „Zeitmaschine“, dem berühmten, im Viktorianischen England verfassten Zukunftsroman, führen die jungen, elfengleichen Eloi auf der paradiesischen Erdoberfläche ein müßiges Leben. Im verdeckten Untergrund aber, aus dem hier und dort nur ein dumpfes Getöse vernehmbar ist, bedienen die lemurenartigen, scheußlichen Morlocken die stampfende Maschinerie, die das schöne Leben oben erst ermöglicht. Anders als es scheint, sind die Morlocken die Herren und die Eloi ihr Vieh. Sogar die nach Tayloristischen Rationalisierungskriterien gebaute, als Erfindung der modernen Einbauküche hochgerühmte Lichozky-Küche in den Ernst-May-Siedlungen, schiebt die Hausfrau, die in der proletarischen/bäuerlichen Wohnküche Familienmittelpunkt gewesen war, in einen abgetrennten Arbeitsraum ab – als bloße Küchenarbeiterin. An ihre Arbeit mochte man nicht erinnert werden. Der zynische Spruch „Mutter, mach mal die Küchentür zu, ich kann nicht sehen, wie du dich abschaffst.“ drückt das drastisch aus. Das Kaschieren von Arbeit und Abhängigkeit ist eine durchgehende Tendenz in Design und Architektur und gehört zu den Zutaten bürgerlichen Wohlbefindens. Die Fassade (lat.: facies) ist das schöne Gesicht eines Hauses, die Außenhaut, hinter der sich dessen Knochen, Adern und Gedärm verbergen. (Im Fachwerkbau und an den Schwippbögen der gotischen Dome bemerkt man ausnahmsweise die Konstruktion) In den Schlössern der Feudalen trugen Diener in niedrigen, hinter Tapetentüren verborgenen Gängen, die ein eigenes Verkehrssystem bildeten, das Waschwasser heran und die Nachttöpfe fort. Noch in großbürgerlichen Häusern existiert der so genannte Lieferanteneingang, durch den die Versorgung abseits vonstatten geht. Die Versorgung mit Wasser, mit Kerzen und mit Holz für die Öfen sowie die Entsorgung waren Dienstleistungen, die verdeckt verrichtet wurden, d.h. niedere Hantierungen, deren Anblick den Herrschaften nicht zugemutet wurde. In dem, in den 70er Jahren von den Architekten Renzo Piano, Richard Rogers und Gianfranco Franchini erbauten Pariser Museumszentrum George Pompidou sind die technischen Einrichtungen, die in vieler Hinsicht den ehemaligen Dienstleistungen im Feudalismus entsprechen, nach außen gekehrt. Sie geben dem Bau das Aussehen einer Maschine. Das Innere wurde nach außen gestülpt, man sieht sozusagen die Innereien. Es fehlt die kaschierende Fassade. Der Bau hat gewissermaßen „das Gesicht verloren“. Man empfand das Gebäude als unschön und kritisierte es ebenso heftig wie um 1900 den Eiffelturm, den alle Pariser Intellektuellen und Ästheten als Abscheulichkeit abgelehnt hatten. Die nackte, undekorierte Stahlkonstruktion ließ den Zweck erkennen und galt darum als brutal. 1968 entwarf übrigens die Pariser Modeschöpferin Sonia Likiel Kleider, deren Nähte nach außen gekehrt waren, eine Geste wider den schönen Schein. In Deutschland war es auf dem Lande immerhin Sitte, die Wasserreservoire mit einem hübsch gemauerten und verzierten Eingang nebst Jahreszahl zu versehen. Auch die in der Gründerzeit errichteten Wassertürme wurden nicht standardisiert, sondern als oft sehr originelle – heute meist denkmalsgeschützte – Architektur gebaut, ohne Zweifel noch Ausdruck einer Achtung vor dem Wasser als der fundamentalen Lebensbedingung.

Das Kaschieren der Infrastruktur führt dazu, die Abhängigkeit von ihr zu vergessen und sich frei und wohl zu fühlen. Die Abhängigkeit von der Infrastruktur aber ist die Abhängigkeit von der Arbeit anderer, den Erbauern und Betreibern der Strom- und Wasserleitungen und der Kanalisation. Die Abhängigkeit von der Infrastruktur ist die Abhängigkeit von der Gesellschaft oder, wo die nicht intakt ist, von der Mafia.

3. Großes Ego

Der exzessive, unsoziale Individualismus unserer Tage hängt auch damit zusammen, dass die Vorleistungen der anderen verkannt und verdrängt werden, die Voraussetzung des Individualismus sind – umso leichter, wenn sie nur als technische Anlagen erscheinen. Wäre dem Einzelnen seine Abhängigkeit von der gesellschaftlichen Arbeit stets bewusst, verminderte sich seine Selbstbewertung gewiss beträchtlich. Schon gegen die Ahnung der Abhängigkeit bildet sich Widerstand. Immer wieder gibt es Romantiker, die, um ein einfaches und „freies“ Leben zu führen, aus der Zivilisation auszusteigen suchen. Doch die Freiheitsillusionen der Aussteiger werden beim ersten Notfall zunichte, der etwa dazu zwingt, ein Krankenhaus in Anspruch zu nehmen, das ohne Heizung, Strom- und Wasserversorgung und Kanalisation nicht funktioniert. In der Not greifen auch die exzessiven Individualisten in der Wüste oder dem Urwald zum Mobiltelefon, um einen Helikopter anzufordern. Die Freiheit, die der Einzelne als vermeintlicher Souverän genießt, basiert grundsätzlich auf der Abhängigkeit von der Arbeit anderer – wie sie sich etwa in der Infrastruktur vergegenständlicht. In dieser Infrastruktur findet sich in der Bezeichnung „Omnibus“ (lat.: = für alle) für das öffentliche Verkehrsmittel, die den Gedanken an eine überindividuelle Entität deutlich ausdrückt. Wie nicht einer, sondern alle sich mit dem Omnibus fortbewegen können, so haben heutzutage in unseren Städten auch alle Strom, einen Wasseranschluss und eine eigene Toilette – ein hohes Zivilisationsniveau.

Grundversorgung und –Entsorgung, d.h. die Bereitstellung der Bedingungen, die ein menschenwürdiges Leben für alle erst ermöglichen, ist eine Gemeinschaftsaufgabe und gehört daher in die Hände der Kommune. Erst wenn diese Grundbedingungen garantiert und bezahlbar sind, kann sich der Handlungsspielraum entwickeln, in welchem wir – von Basisaufgaben entlastet – Entscheidungsfreiheit genießen, eine Freiheit, deren Bedingungen zu vergessen, die besondere Beschränktheit des XXL-Individualismus ausmacht. Die Feudalen und die Bourgeois hatten Personal, das die Basisaufgaben still erledigte. Hegels berühmte Abhandlung über Herr und Knecht, die Bert Brecht in seinem Stück vom „Herrn Puntila und seinem Knecht Matti“ veranschaulicht hat, besagt, dass der Knecht in dem Maße klüger wird wie der Herr dümmer, weil letzterer von den Grundsorgen keine Ahnung mehr hat. Seine Weltfremdheit macht ihn vom Knecht abhängig, die Souveränität und die Freiheit, die er sich zugute hält, sind illusionär. In der Zeit seiner Dekadenz wurden die Geschäfte im Römischen Reich von freigelassenen Sklaven (die liberti ) geführt.

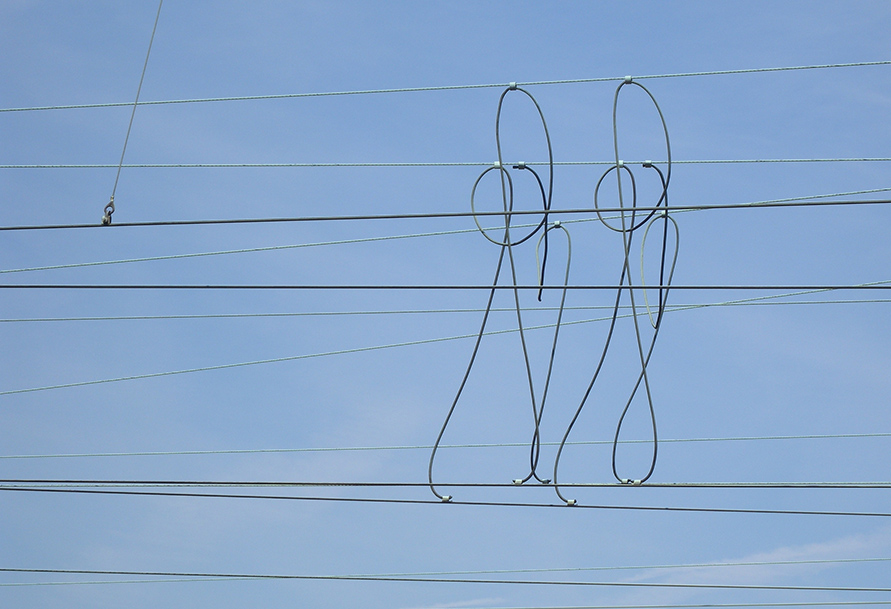

Zu den Fotos (Kanaldeckel, Gas-und Wasserleitungen)

Die Fotos haben nicht den Status einer Dokumentation. Ich habe eine räumliche Wirkung möglichst vermieden. So sind die Fotos eher abstrakten Bildern ähnlich ohne Bilder zu sein. Es handelt sich ausdrücklich nicht um Kunst, vor der ich, wenn sie gut ist, den größten Respekt habe. Aber wie es in der Literatur Mischformen gibt zwischen Fiktion und Dokumentation und in der Kunst Mischformen zwischen Bild und Skulptur oder zwischen Gegenständlichkeit und Ungegenständlichkeit, so scheint auch das, was ich mache, eine Mischung zu sein, aber von was? Es handelt sich jedenfalls um ästhetisch bearbeitete Ausschnitte aus der Realität.